Alegría y esperanza en el pueblo Achuar: Cuando la Iglesia con rostro amazónico se concreta en la frontera Perú-Ecuador

Ahora ya son siete los diáconos permanentes nativos que brindan su acompañamiento y servicio a la población Achuar, ubicada en una de las zonas más alejadas del Vicariato Apostólico de Yurimaguas. Los dos nuevos miembros, incorporados tras la ceremonia del 7 de octubre en la misión de Kuyuntsa, se suman a los cinco ordenados, años atrás, por Mons. José Luis Astigarraga. El misionero salesiano Diego Clavijo nos comparte cómo se vivió este evento de gran trascendencia para la Iglesia amazónica.

Por: Querida Amazonía – REPAM Perú

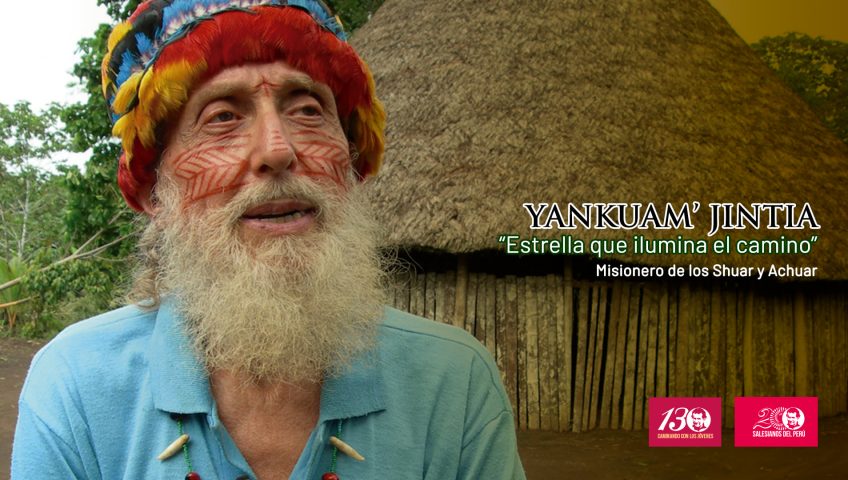

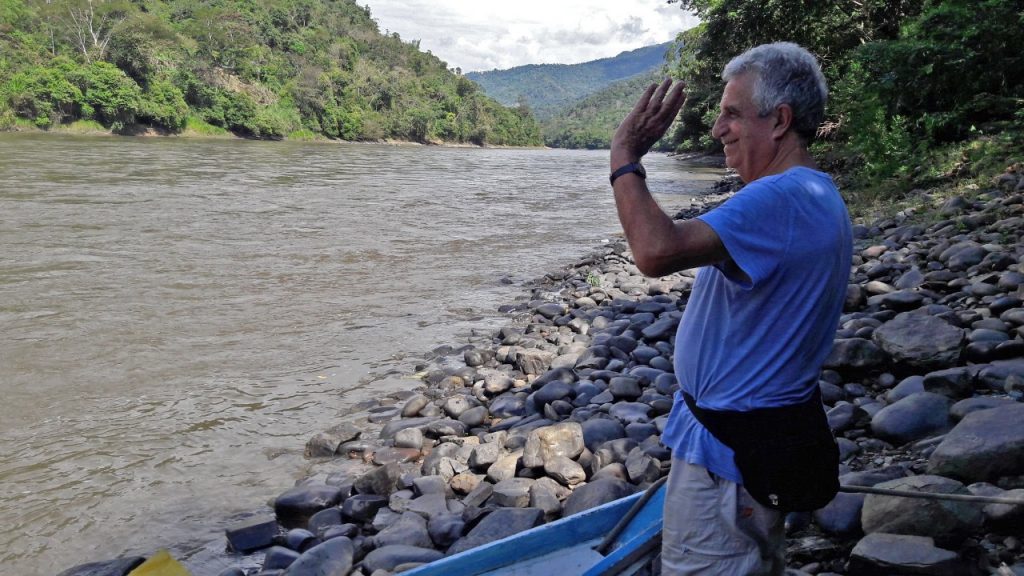

Mashinkiash Shirap Chau y Timias Timias Uwiti. Ellos son los dos nuevos diáconos permanentes del pueblo Achuar que, el pasado 7 de octubre, fueron ordenados en la Misión de Kuyuntsa por el obispo del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Monseñor Jesús María Aristín. Dos días demoró el obispo, y el resto de invitados a tan especial celebración, en llegar hasta el lugar. Es uno de los más alejados de su jurisdicción, ya en la frontera con el Ecuador. Es el mismo en el que el misionero salesiano Luis Bolla, hoy en proceso de beatificación, regaló más de tres décadas de su inspiradora existencia.

Sabiéndose acompañados y guiados por él, es que el pueblo Achuar continúa despertando vocaciones. Aparte de los dos mencionados diáconos, que se suman a los cuatro ordenados años atrás por el anterior obispo, Mons. José Luis Artigarraga, la ceremonia mencionada también fue motivo para la institución de los ministerios a dos nuevos exorcistas y siete ministros de la eucaristía.

Luego de recibir las imágenes, que muestran una celebración completamente inculturada según las tradiciones del pueblo Achuar, recogimos las impresiones del padre Diego Clavijo, misionero salesiano que, desde la zona, nos comentó los detalles de la ceremonia de recibimiento a estos nuevos hermanos cuya presencia y acompañamiento será muy importante en los ríos y comunidades de la frontera achuar entre Perú y Ecuador. Sus palabras brindan esperanza, pues comenta que el seminario intervicarial con los vecinos hermanos del Ecuador comienza a dar sus frutos.

Padre Diego, ¿cómo se vivió el acontecimiento del último jueves 7 de octubre?

En este mes misionero hemos tenido una gran bendición de Dios y del padre Bolla, un milagro grande que fue la ordenación de dos diáconos permanentes Achuar. La ceremonia fue presidida por monseñor Jesús María Aristín, previo a este acontecimiento tuvimos la institución de siete ministros de la eucaristía, que van a seguir trabajando en sus comunidades. En ese día llevaron su canasta con las hostias consagradas para que puedan empezar su trabajo en las diferentes comunidades a donde pertenecen. Como son muchos días de camino, entre cuatro a seis días, lo llevan muy protegido para que puedan llegar hasta sus comunidades. También hemos tenido una gran bendición, la institución ministerial exorcista. Para nosotros acá, en el pueblo Achuar, la atención a los enfermos es un proceso, una acción misionera de caridad fundamental, ya que son los más aislados y sufren la poca atención médica del Ministerio de Salud. Entonces, tanto estos dos ministerios como la ordenación diaconal, han sido acontecimientos importantes para nuestra Iglesia. Se vivieron momentos de mucha alegría, entusiasmo y también de agradecimiento a Dios y al padre Bolla por estos dones, estos ministerios que son un servicio más para su Iglesia, que va creciendo con mucha intensidad y fuerza.

¿Cómo se desarrolló la ceremonia? ¿Quiénes estaban presentes?

Nosotros tenemos una liturgia especial, de manera particular inculturada, la Eucaristía tiene un proceso especial dentro de la celebración eucarística. Después de la homilía se inició con el rito propio de la institución de los ministros de la eucaristía, llamados también ‘ayurcantin’. Ellos participaron renovando su compromiso de fidelidad a la Iglesia, a sus comunidades y al obispo. Luego vino la institución de los ministros de los enfermos, llamados también exorcistas. Ellos han renovado su compromiso de fe, de vida cristiana y, finalmente, se realizó la ordenación diaconal de los hermanos Mashinkiash Shirap Chau y Timias Timias Uwiti. Además, estuvo presente todo el alumnado del colegio secundario Achuar Mashuta, así como estudiantes de la Primaria y los niños de Inicial con sus padres, quienes tuvieron una gran representación. También hubo pobladores de la zona, llegados muchos de diferentes comunidades y una delegación de la Parroquia Achuar del Ecuador “Cristo Resucitado”, padres agustinos con el párroco, dos hermanas y un hermano salesiano misionero. Los cuatro fueron participantes y testigos de esa celebración. Asimismo, participaron el padre José Kamza, párroco y delegado de misiones de la inspectoría salesiana del Perú, así como el hermano José Gallego, miembro salesiano de la misión de San Lorenzo, algunos medios de comunicación salesiana de Lima, la fundación Don Bosco con la hermana Lourdes Liendo… creo que más de 300 personas estábamos en la iglesia en esta celebración.

¿Qué papel tendrán los nuevos diáconos? ¿Cuáles serán sus funciones?

Nuestros cinco primeros diáconos ordenados por monseñor José Luis Astigarraga trabajan en la zona norte del territorio Achuar, en frontera con el Ecuador. Estos dos nuevos diáconos, en cambio, tendrán dos jurisdicciones diversas al sur del territorio en frontera con el pueblo Kandozi y pueblo Kichwa. Tienen la animación de sus jurisdicciones, donde se encuentran animadores de la palabra de Dios, catequistas, cristianos, aquellos que están involucrados dentro de la pastoral y hermanos no católicos que pertenecen a iglesias evangélicas, con quienes también llevamos proyectos en conjunto sobre cooperativa, formación técnica, secundaria tanto para evangélicos como no católicos… hay bastante unidad entre nosotros. Una de las funciones fundamentales será programar el bautismo para los catecúmenos que ya estén en proceso de formación, la fecha se acordará dentro de la reunión de las dos jurisdicciones; también se realizarán los matrimonios en el momento del bautismo o también fuera, para las parejas que han sido bautizadas. Algo importante también es que los enfermos siempre acuden a los diáconos permanentes para pedir oración, que Dios les cure y, más aú,n con la intervención del padre Luis Bolla, ya que se ha abierto su proceso de beatificación y canonización. Creo que es un momento importante en el cual los diáconos van a promover esa devoción hacia el padre Bolla. Ellos lo han vivido en carne propia porque han conocido, compartido y saben la gran espiritualidad del padre Luis Bolla, llamado ‘Yankuam Jintia’ o, en castellano, ‘Lucero del camino’.

Las vocaciones en el pueblo Achuar siguen adelante… ¿a buen ritmo?

Las vocaciones en este camino ministerial hacia el diaconado permanente y los diferentes ministerios está creciendo a su ritmo, como es en la Amazonía. Hay jóvenes con mucha vitalidad. Incluso dentro de este grupo de jóvenes también hay algunos solteros que avanzan en el proceso de formación. Tenemos el seminario intervicarial, entre el Vicariato Apostólico de Méndez en Ecuador, con Mons. Néstor Montesdeoca Becerra, y con el Vicariato de Yurimaguas con Mons. Jesús María Aristín. Se hizo un convenio para la creación del centro de formación ministerial que lleva hasta el diaconado permanente y, Dios quiera, que pronto forme también a los sacerdotes achuar. El convenio se encuentra en acción desde hace tres años. En este momento en mi persona ha caído la responsabilidad de la coordinación. Estamos allí con tres misioneros más, tenemos una estructura simple, pero con la ayuda de los obispos y de la Iglesia podemos salir adelante en la formación con sus propios ministros Achuar.

¿Qué hay que agradecer al padre Bolla?

Creo que sentimos una actitud de profundo agradecimiento hacia el padre Bolla por su constancia, esfuerzo, lucha y entusiasmo por llevar adelante todo el proceso de nacimiento y crecimiento de la iglesia autóctona achuar, con un estilo muy especial de inculturación. Los mismos ritos del diaconado permanente, del exorcismo y ministros de la eucaristía tienen muchos signos que son importantes, ciertamente tienen una base del rito romano que esta matizada y profundizada con elementos achuar. Hace unos días pensaba que, realmente, este es un baño de inculturación del evangelio de la Iglesia, de la liturgia y sacramentos de la misma espiritualidad cristiana dentro del pueblo Achuar. De hecho, para los jóvenes que participaron, realmente ha sido un signo de mucha trascendencia, ya que han visto valores espirituales fundamentales, y creo que para los jóvenes marca un estilo de vida diverso. Veía cómo ellos no se perdían ningún detalle o palabra. Más bien, se ponían de pie para participar y ver cuáles son los ritos con los cuales se realizaba esta jornada. Esta semilla sembrada realmente ha crecido, ha dado fruto y tenemos la responsabilidad de seguir acompañando y avanzar también en el proceso de formación a través del centro de formación ministerial e intervicarial que tenemos.

¿Cómo marchan los procesos de formación en alianza con los hermanos del Ecuador?

Este proceso de formación va por buen camino, como otras experiencias en varios países para grupos originarios que están de un lado y del otro del territorio, que llevan también cursos de catequistas y de formación conjunta en la frontera Perú, Colombia y Brasil. Son pueblos numerosos que están en diferentes lados de la frontera y los agentes pastorales se unen para la catequesis, evangelización y formación. Para nosotros en el pueblo achuar es fundamental tener lineamientos claros y comunes que lleven a la comunión y la unidad de la Iglesia en los diferentes países. Realmente la fe no tiene fronteras, va más allá de los límites humanos y este encuentro de ayuda mutua en la formación con misioneros de mucha experiencia de trabajo con el pueblo achuar, territorio de ambos países, es una luz grande que se está presentando para toda la experiencia de evangelización y formación a los ministerios sacerdotal y diagonal que se viven en América Latina, sobre todo en la Amazonía. Creo que se debe avanzar mucho más en este proceso a nivel teológico, litúrgico y bíblico. Tenemos muchos retos por delante, pero estamos empeñados en que se consolide con mayor fuerza el proceso de formación.