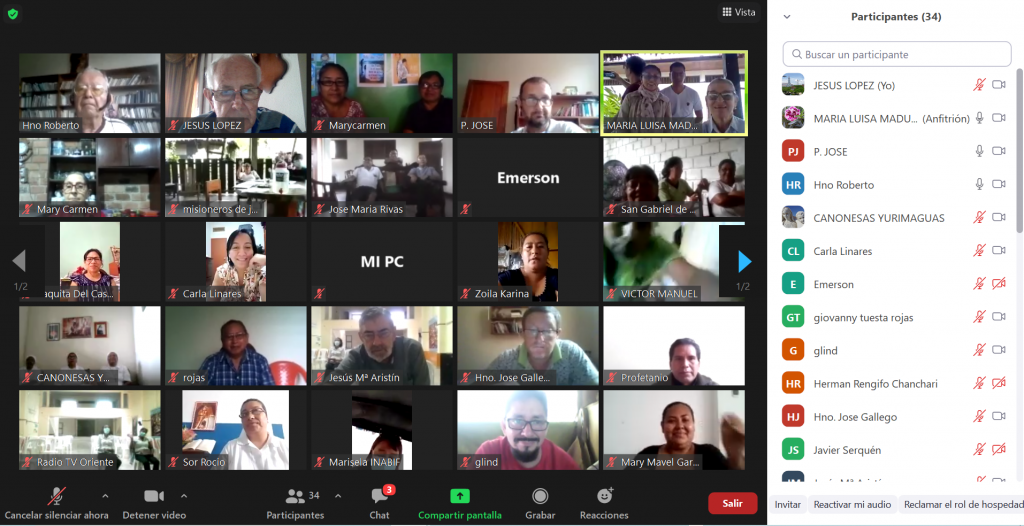

“Estar muy atentos a la misión muy especial que tenemos en la Amazonía”, una necesidad en la que insistía el cardenal Claudio Hummes al inicio de la Asamblea Ordinaria de la Conferencia Eclesial da Amazonía (CEAMA), que ha sido realizada este 30 de julio en modo virtual.

Por Luis Miguel Modino – Prensa CELAM

Un camino en busca de la reforma de la Iglesia

Según el presidente de la CEAMA, el Papa Francisco nos llama a poner en práctica, y eso depende sobre todo de los obispos, a tomar en serio la misión que tenemos después del Sínodo para la Amazonía, un proceso en busca de la grande reforma de la Iglesia. Por eso pedía que cada uno se pregunte si alguna cosa cambió de verdad en las diócesis, vicariatos y prelaturas y si la gente es consciente de ese cambio.

Para el presidente de la CEAMA es necesario ser una red, no trabajar aislados, que la red no se quede en una idea. El cardenal Hummes enfatizaba la necesidad de tomar conciencia de que estamos en un proceso de reforma que el Papa Francisco propuso a la Iglesia. En ese camino de la CEAMA, la Asamblea Ordinaria, que tiene lugar tres veces por año, ha querido ser en esta ocasión una oportunidad para hacer avanzar el proceso de formulación de un plan pastoral para la Amazonía, según el purpurado. Por eso llamaba a “no quedarse en formalidades y buscar cosas reales que hacen avanzar el proceso”.

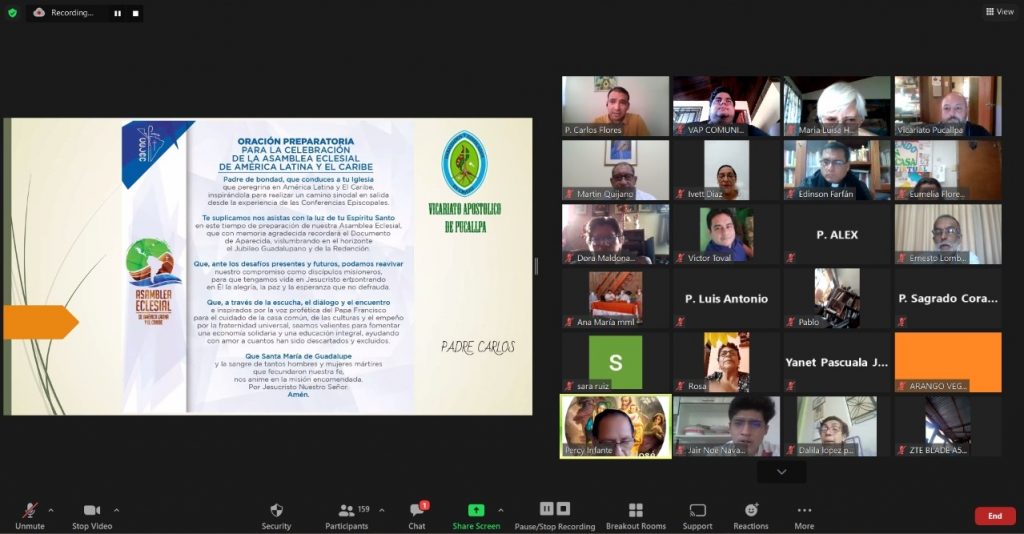

Avanzar en el Plano de Pastoral de Conjunto

La Asamblea ha sido momento para informar de los pasos dados en el primer semestre de 2021 y de avanzar en la construcción del Plan de Pastoral de Conjunto, así como contribuir con la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Ese plan pastoral se divide, según el padre Alfredo Ferro en 6 puntos, que resumen los objetivos estratégicos de la CEAMA: escuchar-visibilizar-intercambio; dinamizar la práctica pastoral en clave sinodal; comunicación; formación; diálogos y alianzas; y consolidación de la CEAMA.

El secretario ejecutivo de la CEAMA mostraba las grandes apuestas, fundamentadas en las conversiones y sueños presentes en el Documento Final do Sínodo y en Querida Amazonía, que abordan las dimensiones socio-política, cultural, ecológica, pastoral-eclesial y sinodal. Los objetivos estratégicos se concretan en planes pastorales, experiencias, que nacen de lo concreto, de lo específico, algo a ser realizado por diferentes instituciones que conforman esa red: Celam, CEAMA, REPAM, CLAR y Caritas.

Plan de Conjunto para complementar los planes de cada Iglesia particular

Los participantes de la Asamblea han destacado la necesidad de armar un Plan Pastoral de Conjunto que complementa los planes pastorales de cada Iglesia particular, de ayudar a que la novedad que supone la CEAMA pueda ir creciendo y aportando a la Iglesia universal en el proceso de renovación que Laudato Si y Fratelli tutti nos indican. En ese sentido, existen elementos, que nacieron de la reflexión sinodal y que no pueden ser olvidados, como es la ministerialidad, el rito amazónico, el acceso a la Eucaristía o el diaconado.

La CEAMA representa una novedad del Espíritu, que va tejiendo caminos, algo que estamos llamados a comunicar al mundo. También es importante que las diferentes comisiones puedan ir avanzando, que en ellas se envuelvan más personas, para que sea eclesial y no queden reducidas a un pequeño grupo, que se vaya dando una mayor articulación con las conferencias episcopales y las diócesis, entender que estamos ante una oportunidad de un aprendizaje conjunto de sinodalidad, de pensar lo general desde lo local y viceversa.

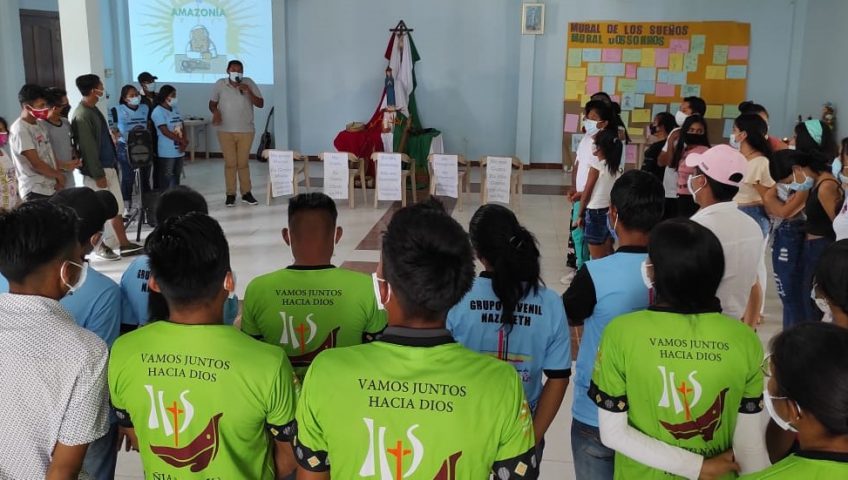

Incluir a las personas del territorio

En ese sentido, se ha señalado la importancia de incluir a personas del territorio en la reflexión de las comisiones y de promover una reflexión teológica, de que sea un plan eclesial, no solo episcopal, de la relación entre las diferentes instituciones, de escuchar, intercambiar y visibilizar como elementos importantes para llegar a esa Iglesia renovada en clave sinodal, de ser una Iglesia ministerial con la participación de la mujer en los ministerios, de formar a los agentes de pastoral y los seminaristas para crear esa Iglesia de rostro amazónico.

La Amazonía es un lugar donde destaca la importancia de la pedagogía de lo pequeño, donde se va sembrando y germinando poco a poco. Por eso, es fundamental que no pidamos frutos antes de que germine la semilla. Para ello es necesario que se vaya dando una sensibilización con los contenidos que van surgiendo, con la nueva manera de trabajar, avanzando en ideas que puedan ser después un aporte más allá de la Amazonía, pensando en el Sínodo de los Obispos.

Reconocer las prioridades y responder a ellas como Iglesia

Los participantes han discutido sobre los aportes al Plan de Pastoral de la Iglesia amazónica, destacando que es importante reconocer las prioridades y responder a ellas como Iglesia, buscar desde la comunión líneas y acciones comunes, teniendo en cuenta las tradiciones comunes. En ese sentido, la CEAMA es llamada a recoger aspectos comunes de los planes diocesanos de pastoral y ofrecer elementos comunes, líneas y no acciones concretas, que pueden ser rescatados de manera local, viviendo así el principio de subsidiariedad. Dar líneas y no planes estructurados, generando modelos de acción que pueden ser replicados en otros espacios.

En la Iglesia de la Amazonía es necesario impulsar el laicado, a quienes deben ser ofrecidos procesos de formación, como presencial eclesial reconocida, que llene el vació pastoral, especialmente en las periferias. Eso porque tiene que ser abordadas situaciones que piden una respuesta, como es la celebración de los sacramentos en las comunidades, sin la presencia del ministro ordenado, dar mayor valor a la Palabra de Dios. Se trata de superar esquemas clericales.

En el Plan Pastoral de la CEAMA, que debe promover una estructura eclesial desde una Iglesia Pueblo de Dios, se debe buscar un criterio social que lleve a defender la Amazonía, el bioma y sus pueblos, de los deseos de apropiarse de ella desde el interés económico, de rescatar los saberes de las culturas ancestrales. Sabiendo que no es fácil empezar nuevos caminos, la CEAMA no puede olvidar que ese Plan Pastoral del Conjunto es fruto del mandato del Papa, que ve la Amazonía como lugar de nuevos caminos, una idea que viene de Aparecida.

Aportes a la Asamblea Eclesial

La Iglesia amazónica tiene diferentes elementos a aportar a la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que será celebrada de 21 a 28 de noviembre y que hasta el 30 de agosto está viviendo su proceso de escucha. Entre los elementos destacados están promover el protagonismo del laicado y de la mujer, a través de equipos misioneros; la evangelización vinculada al territorio y a la cuestión de la ecología integral; la formación en todos los niveles: laicado, seminarios, formación permanente del clero; superar la visión del sacerdote como aquel que tiene la “la última palabra”; llevar las conclusiones del Sínodo y Querida Amazonía al corazón de la Asamblea Eclesial; la inculturación; los “viri probati”; fortalecer el papel de las comunidades en los procesos de evangelización; los aportes sobre la crisis climática y ambiental desde una espiritualidad para la ecología integral.

La Asamblea Eclesial, desde la experiencia del Sínodo, es momento de escucha, de envolvimiento de los diferentes pueblos, de la periferia, de poner a los pobres en el centro, de ser una Iglesia aliada, samaritana, de los pueblos originarios, no solo desde el asistencialismo. En verdad, se puede decir que la Iglesia en la Amazonía va un paso adelante en el proceso sinodal, que lo vivido en el proceso sinodal en la Amazonía busca aquello que propone la Asamblea eclesial.

Agradecimiento de la presidencia de la CEAMA

Tanto el presidente como el vicepresidente de la CEAMA agradecían la participación de los presentes en la Asamblea. Segundo Mons. David Martínez de Aguirre se van dando pasos, “se ha cogido el testigo y estamos en una nueva etapa de ir afianzando y pasando del qué debemos hacer al hacer”, recordando las palabras del cardenal Hummes. Según el obispo de Puerto Maldonado, “vamos asentando poco a poco las ideas de cómo queremos coordinar con las diferentes entidades, Celam, REPAM”.

En los próximos meses, pensando en la asamblea plenaria de octubre, es momento de “ir escuchando como queremos ir concretando los avances en el plan pastoral”. Por eso insistía en que poco a poco se va viendo que “la CEAMA no es un sueño y sí algo concreto”, algo que se irá viendo “en las comisiones, llamadas a recoger la vida del territorio y de las Iglesias particulares, en un camino de ida y vuelta, que poco a poco va generando vida”.

Finalmente, el cardenal Claudio Hummes destacaba que podemos “estar felices porque hicimos avances importantes, fundamentales”. El presidente de la CEAMA llamaba a “convencernos que tenemos un mandato que viene del Sínodo, a través del Papa, para que la CEAMA avance en el Plan de Pastoral, que no se ha hecho de arriba para abajo, y sí contando con la participación de las bases”. Por eso, pedía “que nos inquiete el llegar a una participación eclesial, caminar en caminos nuevos”.