Sentencia histórica: Corte peruana reconoce derechos sobre el río Marañón

La continua lucha para la conservación del medio ambiente, liderada por mujeres indígenas kukama del Perú, establece un precedente con el fallo de la Corte Superior de Justicia de Loreto a favor de proteger los derechos de este río en la Amazonía peruana. La resolución también nombra al pueblo kukama como representantes, guardianes y defensores del Marañón y sus afluentes.

El Juzgado de Nauta, en Loreto, ha marcado un hito significativo en la protección de los ríos del país al reconocer al río Marañón como una entidad jurídica con derechos inherentes, convirtiéndolo así en sujeto de derechos. Una decisión que es resultado de la lucha liderada por la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana, un grupo de mujeres indígenas kukama del distrito de Parinari, provincia y región de Loreto.

Desde 2021, las lideresas indígenas encabezan una batalla legal contra el Estado y las autoridades peruanas, exigiendo protección del río Marañón ante los constantes derrames de petróleo del Oleoducto Norperuano, operado por la empresa Petroperú. Y es que, las comunidades de esta zona aún enfrentan las secuelas del derrame de petróleo ocurrido en San José de Saramuro en 2010, cuando se vertieron entre 300 a 400 barriles de crudo.

Una lucha conjunta

El proceso de amparo constitucional, presentado con el respaldo del Instituto Defensa Legal, International Rivers y Earth Law Center; busca no solo la restauración de los daños ambientales, sino también el reconocimiento de que el Marañón y sus afluentes son titulares de derecho. Entre los derechos de los ríos que se busca sean reconocidos se encuentra el derecho a existir, fluir, apoyar la biodiversidad nativa y permanecer libre de contaminación, entre otros.

La demanda estaba dirigida a actores clave, incluida la compañía petrolera Petroperú; el Ministerio del Ambiente, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Ministerio de Energía y Minas. También se incluyen representantes de entidades regionales, como la Dirección Ejecutiva de Gestión Ambiental y la Dirección General de Asuntos Indígenas del Gobierno Regional de Loreto.

Guardianes y defensores

En su fallo, la jueza Corely Armas Chapiama del Juzgado Mixto de Nauta ordenó a Petroperú asumir compromisos ambientales, como la presentación de un proyecto de actualización de su Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), con el fin de garantizar un transporte adecuado y evitar futuros derrames de hidrocarburos a través del Oleoducto Norperuano. También instó a las autoridades a proteger los derechos del pueblo kukama como representantes, guardianes y defensores del río y sus afluentes.

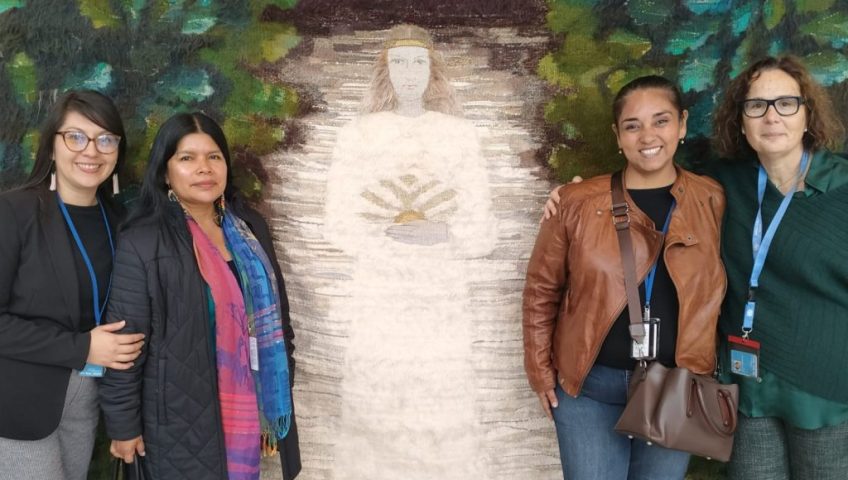

Tras la decisión, Mariluz Canaquiri Murayari, presidenta de la Federación de Mujeres Indígenas Kukama Huaynakana Kamatahuara Kana, expresó su gratitud y determinación ante este fallo histórico, destacando la importancia de seguir luchando por la protección de los territorios, los ríos y el agua, fundamentales para la vida tanto de las comunidades locales como de la humanidad.

"Este fallo es algo que tiene mucho valor, ahora que nos están reconociendo. Eso es una puerta más para nosotras, para seguir luchando y reclamando otros derechos. Lo que hemos venido trabajando es realmente fundamental para el país y el mundo. Esto es para proteger nuestros ríos, nuestros territorios, nuestras propias vidas y las de toda la humanidad, los seres vivos de la madre naturaleza”, sostuvo la lideresa kukama.

Río envenenado

Según datos de Osinergmin, el río Marañón ha sufrido más de 60 derrames de petróleo entre 1997 y 2019, agravando aún más su situación ambiental. Además de la contaminación provocada por el oleoducto, el río se enfrenta a amenazas adicionales, como los posibles impactos causados por proyectos de infraestructura señalados como "riesgosos" por diversas agencias y organizaciones, entre ellas la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Durante los últimos años, Mariluz, junto con sus abogados Martiza Quispe Mamani y Juan Carlos Ruiz Molleda, vienen luchando por la protección de su derecho fundamental a la salud, el saneamiento, los derechos sociales, culturales, ambientales y económicos y a una vida digna. Para las comunidades amazónicas del país, la decisión de la Corte representa un avance importante para la restauración ambiental y el acceso al derecho fundamental al agua.

“Esta sentencia histórica es un logro importante de las mujeres, quienes durante muchos años han luchado por la protección y defensa de sus ríos. Que la jueza del juzgado de Nauta haya declarado al río Marañón como sujeto de derecho significa un hito muy importante y trascendental para la protección no solo del río Marañón, sino también de otros ríos que están siendo contaminados por actividades extractivas”, dijo Martiza Quispe Mamani.

Cabe destacar que este avance hacia la justicia constitucional ha sido posible gracias a la colaboración y el apoyo de diversos aliados comprometidos con la defensa del río Marañón, entre ellos el Instituto de Defensa Legal (IDL), International Rivers, Earth Law Center, Forum Solidaridad Perú, Quisca, Radio Ucamara, Radio Voz de La Selva, WCS Perú, la parroquia Santa Rita de Castilla, el obispo de Iquitos, Monseñor Miguel Ángel Cadenas, y el P. Manolo Berjón del Vicariato Apostólico de Iquitos, la Mesa Regional de Lucha Contra La Pobreza, Broederlijk Delen y Global Alliance for the Derechos de la Naturaleza.