Iglesia de Requena celebra su primera Asamblea Vicarial con su nuevo obispo

Reflexionar y formarse hacia una Iglesia que sale a las periferias y se fortalece en la sinodalidad fue uno de los objetivos de este encuentro donde, alrededor de 40 religiosos y laicos provenientes de siete puestos de misión, compartieron su experiencia de trabajo para empezar a construir un Plan Pastoral inclusivo.

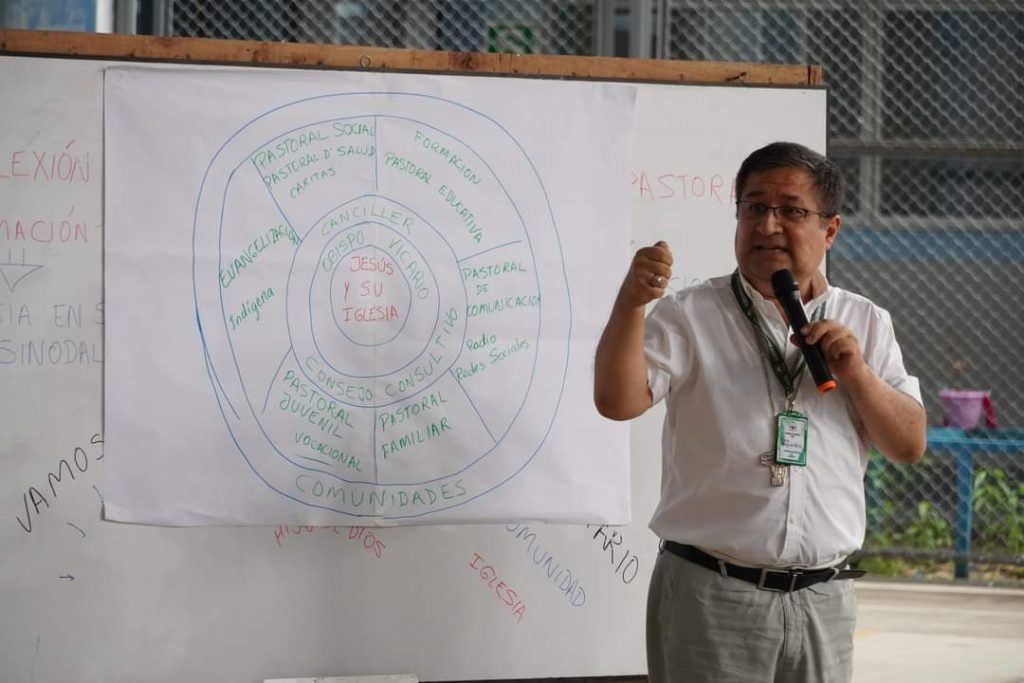

Días de reflexión, formación y, sobre todo, encuentro, se vivieron en el Vicariato Apostólico de Requena. Misioneros, misioneras y agentes pastorales se reunieron en su Asamblea vicarial, realizada del 22 al 26 de febrero, y convocada por el obispo, Mons. Alejandro Wiesse. Los más de cuarenta asistentes evaluaron y compartieron su labor en sus puestos de misión para iniciar la construcción de un Plan Pastoral que integre todo el trabajo que se realiza desde el vicariato.

El objetivo de este encuentro fue dialogar sobre los caminos para alcanzar una Iglesia amazónica más unida, que sale a la periferia y que se fortalece en la sinodalidad. En esa línea, los cuatro temas presentados por el obispo de Requena fueron medios de comunicación, evangelización, pastoral social y labor misionera. "Uno de los retos es animar a los jóvenes del lugar a que abracen la vida sacerdotal y misionera, pues hacen falta en muchas zonas", indicó Ricardo Guerrero Curo, misionero del Vicariato de Requena.

Si bien el Vicariato Apostólico de Requena cuenta con ocho parroquias, algunas se encuentran sin atención permanente de algún misionero, y son visitadas de forma esporádica para celebrar las fiestas patronales y los sacramentos de iniciación cristiana. El único medio de transporte es por río, lo que dificulta el traslado por el costo de la gasolina. A pesar de que las carencias aún son muy grandes, todos pueden contribuir con su granito de arena para ir construyendo iglesia juntos, expresó Mons. Wiesse.

Comunicación en red

Durante la asamblea también se abordó el rol de la comunicación para evangelizar, acompañar y visibilizar a la Amazonía y sus pueblos, a través de la emisora que empezará a implementarse gradualmente, Radio San Francisco. "La radio de ahora en adelante será un punto de mucha importancia porque conectará con distintos puestos de misión, donde se formarán jóvenes reporteros", sostuvo Max Sánchez, director de la emisora del Vicariato de Requena.

Se destacó también que esta capacitación empezará en la localidad de Requena, para luego pasar a Contamana, Orellana, Jenaro Herrera, Flor de Punga, Juancito, y los demás puestos de misión. "Tenemos una problematica con la tala de los bosques, la minería ilegal, el trafico ilícito de drogas, el trafico de personas... En ese sentido la radio será una voz para aclarar estas situaciones que muchas veces no se tocan", indicó Sánchez.

El Vicariato Apostólico de Requena abarca las provincias de Requena y Ucayali, en el departamento de Loreto, con una extensión de 82, 000 km2 y una población de aproximadamente 150, 000 habitantes. Esta jurisdicción fue confiada por la Iglesia a la Orden Franciscana, en particular a la Provincia Franciscana Misionera de San Francisco Solano. Su obispo, Mons. Alejandro Wiesse es franciscano y miembro de esta Provincia.