Comunidades nativas y agrícolas de Madre de Dios revaloran sus semillas y alimentos e intercambian experiencias

Más de 60 personas se reunieron en el primer encuentro "Intercambio de experiencia: Aula Viva para el Buen Vivir y la Abundancia” que convocó a representantes de organizaciones indígenas y del sector productivo madrediosense, así como delegaciones de Brasil y Bolivia. Una actividad que busca fortalecer y recuperar la soberanía alimentaria de los pueblos amazónicos.

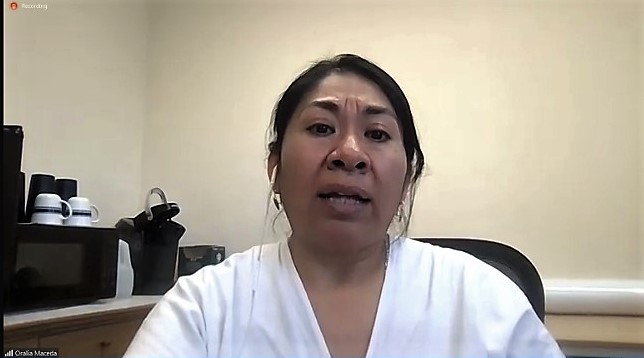

La Comunidad Nativa Boca Pariamanu, ubicada a dos horas de la ciudad de Puerto Maldonado, capital de la región Madre de Dios, fue el lugar escogido para desarrollar el primer encuentro "Intercambio de experiencia: Aula Viva para el Buen Vivir y la Abundancia”. Un espacio en el que 63 participantes pertenecientes a comunidades indígenas y agrícolas de la región compartieron, junto a delegaciones de Brasil y Bolivia, sus vivencias en la comunidad, aprendiendo a revalorar los frutos y alimentos que producen dentro de sus territorios.

Una de las primeras dinámicas consistió en identificar la escasez y como dar el salto a la abundancia que se tiene dentro de su comunidad. “El objetivo de la dinámica de la abundancia y escasez es que las comunidades puedan reconocer su territorio, cultura, identidad y semillas”, apuntó Juan Pablo Zarate, facilitador colombiano que trabaja recorriendo y recopilando el conocimiento de diferentes culturas de los pueblos indígenas amazónicos de Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia.

Luego del desarrollo la actividad de la escasez a la abundancia, Edy Dariquebe, directivo de la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), comentó que “en el bosque tenemos bastante abundancia, en la ciudad no. Muchas veces preferimos no trabajar y dejamos de lado todo lo que podemos producir. Lo que nos queda es sembrar y producir abundancia para las nuevas generaciones”.

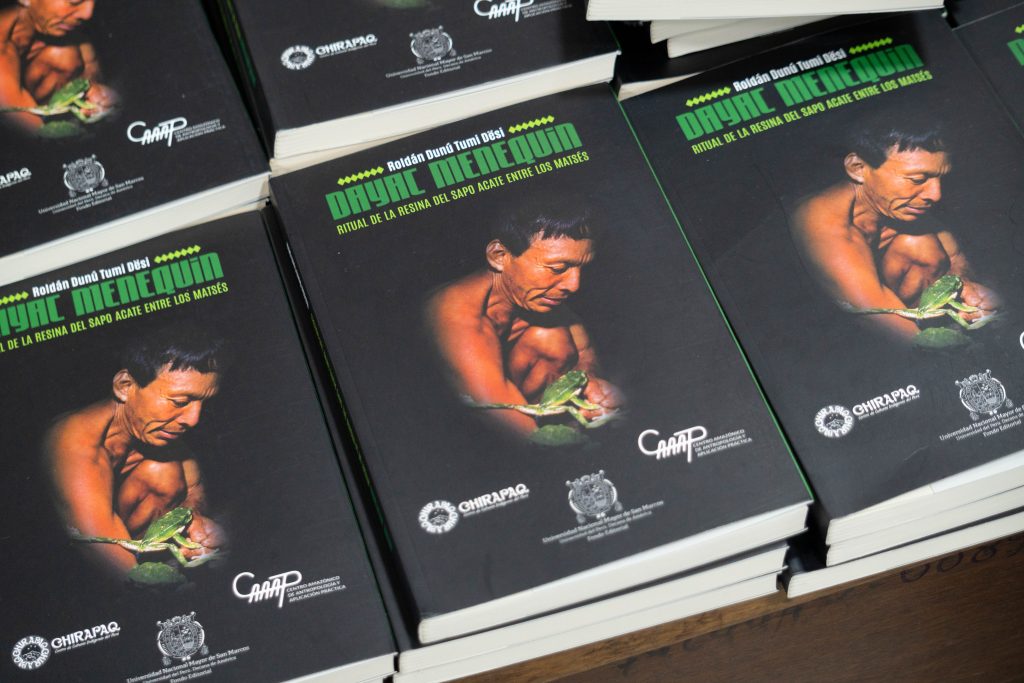

Posteriormente, se hizo un intercambio de semillas llevadas por los participantes provenientes de las comunidades nativas de El Pilar, Santa Teresita, Palma Real, Puerto Nuevo y Tipishka. También de los sectores de Mavila y Santa Rosa, así como las delegaciones de la Fenamad, Consejo Indígena de la Zona Baja de Madre de Dios (Coinbamad), Organización de Jóvenes Estudiantes Indígenas de Madre de Dios (Ojeimad), la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (Aider) y la Asociación de Recolectores de Castaña Amazónica (Ronap).

Asimismo, la delegación de Brasil, conformada por integrantes de la comunidad Mulateiro, del pueblo manchineri; y Bolivia, integrada por representantes de Cáritas Pando y del Municipio de El Porvenir; trajeron semillas oriundas de sus territorios. En esta actividad, se lograron intercambiar más de 50 especies de semillas.

“Las semillas no están perdidas, están ahí. Muchas comunidades buscan establecer monocultivo y van perdiendo la semilla, que es parte de la identidad cultural de los pueblos amazónicos”, añadió Zarate, quien observó como con “agrado y amor” los participantes volvieron a ver semillas que consideraban perdidas.

Chacra sin quema

Como parte del trabajo integral del "Intercambio de experiencia: Aula Viva para el Buen Vivir y la Abundancia”, se realizó una jornada de trabajo en una de las parcelas del Comité de Mujeres Emprendedoras de la Comunidad Nativa Boca Pariamanu. Se utilizaron dos espacios: uno en el cual anteriormente se practicó la quema agrícola; y en otra purma (parcela) que estuvo abandonada hace más de cinco años.

Juan Carlos Navarro, secretario general de Cáritas Madre de Dios, comentó que en el terreno abandonado se mantienen las propiedades del suelo. Además, se evita mano de obra en limpieza y mantenimiento. En la chacra sin quema se sembraron diferentes especies, como cacao, copoazú, guanábana, caoba, cedro, etc.

“De ustedes queda un gran recuerdo: las plantaciones”, refirió Adela Ajahuana, integrante del Comité de Mujeres de la Comunidad Nativa Boca Pariamanu. “Se hizo un gran esfuerzo, sudando la gota gorda. Gracias por su ayuda y apoyo. Algún día quisiera volver a verlos y sacar las naranjas y limoneras, para compartir con todos ustedes”.

Cocina nativa: recuperando la soberanía alimentaria

Con la supervisión del chef amazónico Roy Riquelme, los participantes se distribuyeron en cuatro grupos de trabajo para preparar diferentes platos, postres y bebidas, altamente diversificados, con insumos que produce la Comunidad Nativa Boca Pariamanu. El copoazú, cocona, castaña, casharana, zapote, entre otros frutos y alimentos, fueron elegidos para esta dinámica.

Al culminar, cada grupo colocó, sobre una mándala elaborada con hojas de plantas nativas, los platos, postres y bebidas que prepararon.

Tras la degustación, los participantes solicitaron que este encuentro se repita en otras comunidades de Madre de Dios. Finalmente, las delegaciones de las diferentes comunidades se comprometieron en replicar cada una de las enseñanzas dentro de sus territorios.

Esta actividad se dio en el marco del proyecto "Fortaleciendo la resiliencia ante el cambio climático mediante la réplica de buenas prácticas de la gestión de medios de vida en las comunidades de la Amazonía del Perú", ejecutado por Cáritas Madre de Dios y Cáritas del Perú, y financiado por Cáritas Alemania.