OEA y REPAM emiten declaración conjunta sobre protección a la Amazonía y sus pueblos

Un hecho histórico: es la primera vez que la OEA hace una declaración sobre la situación de las comunidades y pueblos de la Amazonía. El documento, publicado conjuntamente com a REPAM, destaca la importante presencia de los pueblos amazónicos para el cuidado de la Amazonía y aborda la urgencia humanitaria y ambiental que vive este bioma para la humanidad entera.

Por: Comunicaciones REPAM

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) y la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), firmaron en la mañana del 8 de agosto una declaración conjunta llamando a la urgente protección de la Amazonía y de sus pueblos indígenas, quilombolas (afrodescendientes) y ribereños.

En la ceremonia de firma realizada en Washington estuvieron presentes el sr. Luis Almagro, Secretario General de la OEA, y Mons. Juan Antonio Cruz Serrano, Observador Permanente de la Santa Sede ante la OEA, en representación del Card. Pedro Barreto, presidente de la REPAM.

Cabe destacar que es la primera vez que la OEA hace una declaración sobre la situación de las comunidades y pueblos en la Amazonía.

Contenidos de la Declaración

La Declaración destaca la “Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, de la OEA. A partir de ahí, resalta la importancia de los pueblos indígenas para la protección de la Amazonía, sus derechos y los riesgos que enfrentan ante las amenazas que vienen sufriendo por agresiones, lesiones, asesinatos, enfermedades, hambrunas y expulsión de sus territorios.

A seguir, en el ámbito de aplicación de la presente Declaración Conjunta, destacan la necesidad de abordar y afrontar “la urgencia humanitaria y ambiental que hoy en día vive la Amazonía”, que amenazan a la supervivencia, el equilibrio ecológico y la pérdida de cosmovisión de los pueblos amazónicos.

Por fin, OEA y REPAM enumeran algunas “recomendaciones urgentes y prioritarias para los Estados de la región, con base en el contenido del 2º Informe Regional de Vulneración de Derechos en la Panamazonía de la REPAM”:

- En cuanto a los derechos de vivir sin discriminación ni amenazas, invitando a los Estados a ratificar y lleva a la práctica del Acuerdo de Escazú, y a elaborar e implementar protocolos para la protección de personas defensoras de derechos humanos.

- En cuanto al derecho a la tierra y a la utilización de sus recursos, se pide “garantizar la seguridad jurídica de los territorios indígenas”, “priorizar la inversión en la gestión del territorio y el medio ambiente”, “fortalecer las instituciones encargadas de vigilar, supervisar y fiscalizar las acciones que atentan contra el medio ambiente” y “generar condiciones y espacios seguros para el desarrollo de la participación ciudadana en materia ambiental, de ordenamiento y planeación territorial”.

- Con respecto al reconocimiento del derecho humano al agua, se pide desarrollar políticas públicas “para el reconocimiento y protección del derecho al agua, visto desde un enfoque intercultural” y “universalizar el acceso a agua potable, saneamiento y el manejo de ecosistemas de agua dulce”.

- Sobre el derecho a la salud, se pide “fortalecer la capacidad de respuesta del sector salud con enfoque de derechos y con respuestas integrales a la emergencia”, invitando a “elaborar un plan estratégico de respuestas, coordinada y ampliada ante la crisis sanitaria de la Covid-19”.

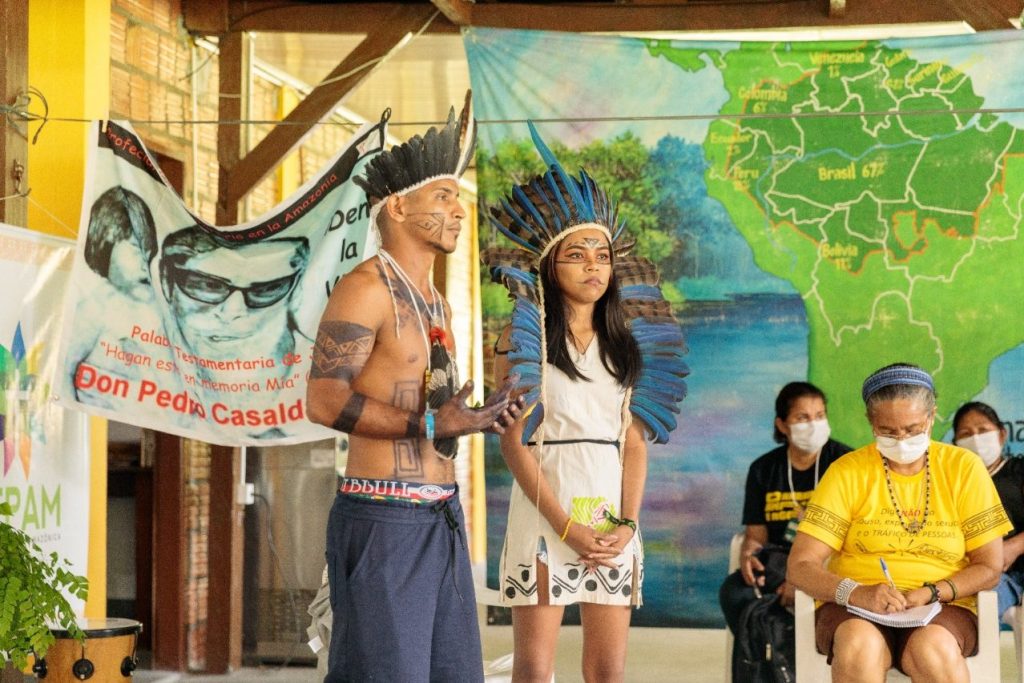

Presentación de casos de violación en la Escuela de Derechos Humanos – Foto: Tadeu Rocha

OEA y REPAM

La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. Fue creada en 1948 cuando se subscribió, en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA que entró en vigor en diciembre de 1951. Tiene el objetivo de lograr en sus Estados Miembros, que hoy día reúne a 35 Estados de las Américas, “un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia” (Carta OEA, art.1). Sus principales pilares que son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo.

La Red Eclesial Panamazónica (REPAM) es un organismo eclesial nacido en 2014 como resultado del camino recorrido por la Iglesia Católica en la Amazonia. Como Red, cultiva, cuida y fortalece procesos horizontales con los pueblos y organizaciones eclesiales y sociales de la Amazonía y de otros territorios, les acompaña ante la vulneración de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza y su denuncia e incidencia política; y promueve encuentros comprometidos y sensibles que también son capaces de mover otras esferas de concientización.

Informe de Derechos Humanos

A finales de abril y mayo, la Presidencia y representantes del Núcleo de Derechos Humanos de la REPAM realizaron una gira internacional presentando el “II Informe Regional de Vulneración de los Derechos Humanos en la Panamazonía. Tejiendo redes de resistencia y lucha en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela” ante las Naciones Unidas en Nueva York, y la OEA y CIDH en Washington. En el marco de estas visitas, el 2 de mayo se mantuvo una reunión con el Secretario General de la OEA, sr. Luis Almagro, donde se acordó la publicación de una declaración conjunta sobre la dramática situación de la Amazonía y sus pueblos.

El segundo informe sobre la vulneración de los derechos humanos en la Panamazonía, publicado en marzo de 2022 por la REPAM, es fruto de los casos presentados en el marco de la segunda Escuela de promoción, defensa y exigibilidad de los Derechos Humanos, realizada en 2018, en Jaén – Perú. La Escuela de Derechos Humanos de la REPAM es una iniciativa que reúne a líderes de pueblos indígenas y comunidades tradicionales de la Panamazonía, con el objetivo de proporcionar herramientas educativas que ayuden a formalizar las denuncias sobre violaciones de derechos humanos ocurridas en el territorio amazónico

Conozca y lea aquí la Declaración Conjunta 2022 sobre la Protección de la Amazonía y sus Pueblos Indígenas, Quilombolas (afrodescendientes) y Ribereños